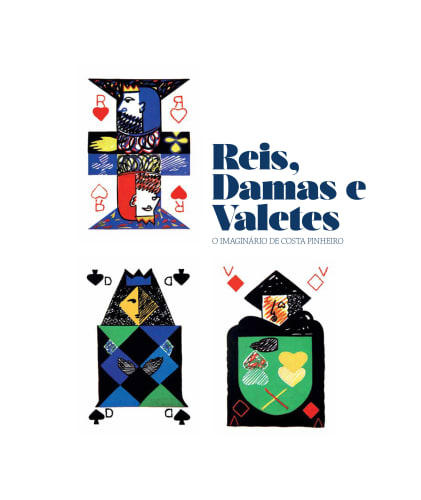

Costa Pinheiro: Reis, Damas e Valetes O Imaginário de Costa Pinheiro

António Costa Pinheiro desempenhou um papel central, por

vezes profundamente activo, no contexto da arte portuguesa da

década de sessenta, essa década conturbada de transformação

profunda do campo artístico, marcada internacionalmente

pela explosão descontrolada de um sem número de poéticas, na

literatura como na arte, música, teatro e cinema, realizadas em

direcções diversas, e por vezes contraditórias. Mudanças que

conduziram a uma transformação profunda da arte, dos seus

pressupostos e conceitos, bem como das formas operatórias

e, no caso português, ligando-a, enfim, com os destinos mais

vastos da arte europeia, ao afastá-la daquele caminho turvo,

estritamente nacional, dominante ainda na maioria dos seus

modelos de invenção, no seu gosto, no seu mercado e nas suas

instituições, para outras e totalmente novas situações.

De facto, olhando para trás, para esse sem número de

experiências artísticas e estéticas que então eclodiu por toda a

Europa e nos EUA, apercebemo-nos de que a arte mais ousada

ou ‘avançada’ desse período pareceu fazer-se não tanto na

sequência lógica do que haviam sido as vanguardas históricas,

como se delas fosse a legítima herdeira mas, muitas vezes,

contra a própria ideia de arte que vigorava no Ocidente desde os

inícios do Modernismo, defendida pelas ditas vanguardas, que

antes se tinham rebelado contra a norma e a forma clássicas.

Os artistas deste período não clamavam, porém, por

qualquer regresso ao que seria uma anterioridade relativamente

ao projecto modernista que antecedera o seu. Antes se

desvinculavam de qualquer obrigação em relação a ele, gerando

agora, em seu lugar, ou no lugar do que seria uma continuidade,

novos formas e mesmo novos campos de experimentação e de

pensamento, que operavam, relativamente ao Modernismo,

com uma lógica idêntica daquela que levara, a partir de 1905,

os artistas que melhor representavam o Modernismo, a

desvincular-se de qualquer obediência para com os anteriores

cânones naturalistas e realistas, e a proclamar radicalmente o

seu fim.

Descomprometiam-se, pois, do anterior desígnio

programático modernista de conquistar por inteiro a

abstracção, e abandonavam sem complexos os meios

tradicionais que ele consagrara, da pintura e da escultura, os

seus famosos media. Assim, os artistas que deram corpo a esta

década histórica de experimentação e de afirmação estética,

tanto prática como teórica, recorriam cada vez mais a novos

media, por vezes associando-os entre si, e rasgavam sobretudo

o que se demonstrava serem novos territórios para a arte,

que permaneceram, depois, abertos durante muito tempo, o

suficiente para que, sobre esse chão movediço, se lançassem as

raízes do que designamos por Arte Contemporânea.

Contra uma ideia da arte, isto é, forçando a arte e a

anterior ideia de arte para além dos seus limites tradicionais,

alargando indefinidamente o seu anterior campo de acção e de

legitimação, e violentando, enfim, de um modo quase guerreiro

as paredes aparentemente sólidas já não apenas do academismo

— como ocorrera com os sucessivos surtos do Modernismo —

mas, também, os da arte anterior, subitamente considerada um

edifício limitado e frágil, sobretudo no seu projecto ideológico

de transformação do mundo, que agora equivaliam a uma

espécie de nova academia.

Não tanto, de facto, porque esta nova arte rompesse com

a sua anterior tradição, mas porque a tomava de um modo,

por assim dizer, an-histórico, permitindo-se citá-la sem,

todavia, lhe dar um sentido de continuidade, ou sentir-se

obrigação de se referir ao seu padrão de progresso ou a uma

eventual continuação dos seus paradigmas fundamentais, etc...